2025年7月28日

皆さん琵琶湖お疲れさまでした。特に仕事がなかったM1の影島です。脚班です。去年のPです。月曜1限のテストは無事だったと思います。忘れないうちに今年の振り返りを書きます。今年は仕事がなさそうだったのと、金曜日が忙しかったので土曜の16時頃に1年生たちと湖岸入りし、月曜に試験があったので滑空が全部飛ぶのを待って新幹線で帰宅しました。まず琵琶湖の振り返りです。

琵琶湖の振り返り

前日

- 11:36 博多駅発。1年生25人、2年生1人、川野さん、僕の28人

- 14:21京都着

- 15:18彦根着 OB車3台とシエンタ3台ぐらいで迎えに来ていただいた。1年生とOBの方々の面識がないのでちょっともたもたした。電車がつく前にロータリーで待っていると文句を言われたそうなので、ちょっと遅めに行くほうがいいと思う。あと東口のほうがロータリーが広い。(大城の談)

- 15:50駐機場着

- 16時ぐらいから機体審査開始。左翼全部組んだ。パイロット周りの保護で軽くひっかかった。巻いてある緩衝材が薄すぎるとのこと。去年はこれでパスしたけど。審査員によって匙加減が違う。16:19合格

- 17時過ぎからオンボードカメラ取り付け作業開始

- キャノピーの本固定時にピッチを水平にしたいが、水平尾翼がテントに当たりそうで怖く、ちょっとばたばた。(毎年恒例)

- M2に風呂&飯のグループ分けをしてもらう。

- 17:46 湖岸発、極楽湯へ。M2の高橋さんの運転するシエンタの後ろにつく。高橋さんが駐車場から右折で出るのに10分ぐらいかかり、駐車場内でシエンタ4台が渋滞した。極楽湯で謝罪を受けた。車内で須貝さんにスマホで松屋をオーダーしてもらい、極楽湯の帰りにピックアップ。スムーズ。

- 19:39湖岸着 カウルがフィレットのガチコ中

- 20:22 三角ホテルの方角に花火が見えた。星空が綺麗。

- ガチコしたフィレットで脚蓋電装試験。成功。脚蓋電装&女子が風呂・飯へ向かう。

- 21時就寝

当日

- 涼しいし雨もないしで快適な湖岸泊。熟睡したせいでアラームに気づかず、2:45大城大先生に起こされる。持ってきたゼリー吸ってシエンタでホテルに1年生を迎えに行く。湖岸では脚蓋電装試験。

- 3:21湖岸着

- 4:19全体ミーティング(主に1年生向け) 機体が退いたらテント・ブルシをばらすこと、結束バンドを地面に捨てないことをアナウンス。

- 4:30頃?0胴移動開始。テントの上を走っているトラ紐が何回かカウルに衝突した(毎年恒例)。特に破損とかはなかった。脚蓋電装試験。

- となりの鳥科と連携しながら移動&翼挿し。主翼が全部ささったところでもう一度脚蓋電装試験。

- 6:50ぐらい東北着水。予想外に早い。去年もだけどずっとピッチアップで飛んでいた(故意の説がある)。

- 後ろの津田沼が一向についてこない。見に行ったら左翼のフィルムを張っていた。

- 7:27前の鳥科が転回場へ。津田沼が追い付いてくる。

- 1番機の法政が見当たらないことに気づく。

- 7:38オンボードカメラのチェック。桜美林着水。

- 7:55 転回場でトリム取り器に置く。日差しがきつい。尾翼がラダーの機構周りをエスレンでカバー。

- 8:11 プラホへ行く人たちの帽子をOBさんたちから貸してもらう。僕はプラホに行かないのでもりりんに貸した。結局自分は澤田さん経由で荒木さんにお借りしました。

- プラホ行かない組の佐藤さん高橋さんと3人で鳥科のフライトを見る。設計もPもやることきっちり抑えた感じ。手堅い。

- ハーバーへ。大画面で鈴嶋のインタビューを見た。ちゃんとしていた。

僕と違って - フライト

- 鈴嶋を出迎える。悔しそう。

- Pの水分がなさそうだったのでクーラーボックスにあった2Lの水を渡し、荒木さんに帽子を返却。

- 機体回収のときに東北・鳥科の機体が返ってくる時間と被ってハーバーが大混雑した。みんな解体するときは軍手しよう。

- ごちゃごちゃしながら脚まわりチェック。左コの字のトルクが抜けていた。曳航中にサーボのSMコネクタが抜けた模様。今回はボートに載せずに曳航されてきた模様。着水のときに長めに主翼をひきずったせいか主翼の破損がひどい。1番はほぼすべてのリブ材がはがれていた。

- ごちゃごちゃしながらトラックに積み込む。指示系統が急に変わるの良くない。来年は火曜日まで代替わりしません。

- 9:50ぐらい MaPPLの去年のパイロット(マグネットスターラーハタタナイ)と会っていろいろしゃべった。なんかMaPPLの右旋回の癖の理由とか聞いた。

- 身体とか顔に風が当たるハングと違って鳥コン機はキャノピーで風がさえぎられるから飛んだ感覚がないって言っていた。なるほど。

- 鳥科の去年のパイロットも来て3人で写真を撮った。

- 駐機場に帰る途中で鳥科の24空力と25構造とバッタリ会ってちょっと話した。一緒に徳大のフライトを見た。正対風が強くてかわいそう。

- 戻ったら撤収の準備が進んでいた。すまん。

- トラックに積み込みした。ラッシングベルトが3個中2個なぜか動かなくなっていた。1個でなんとかテントの鉄骨を固定した。テントの骨を結んでまとめるビニひもをどっかのタイミングでごんちゃんが買いに行ってくれていた。(土曜かも)

- M2とB1があいさつして、新幹線組で早く帰りたい人達が彦根駅へ。

- 滑空の最後まで見たかったので湖岸に残った。去年の三鷹のときみたいな風が吹いて上〇大が目の前まで飛んできた。やられた。

- そこから2機あとのMaPPLまでの間に横風成分がなくなって3m/sぐらいの正対風になった。プラホ上だともっと強かったかも。

- 右に流れて終わり。上〇大優勝。誰も予想してない。

- 湖岸片づけて彦根シエンタでトヨレンへ。なんか月曜まで借りることになっていた。去年も見たぞこれ。

- 彦根駅まであるいて電車で帰った。

反省点・改善点

- 彦根市のゴミ袋を使っているチームがあった。どこに捨てるんだろ。

- 1年生が彦根駅から移動する際にOBの方に車を出していただいたが、1年生とOBの面識がないのでちょっと手間取った。知らない人の車に乗ってはいけないので当たり前ではある。というか僕と川野さんがいなかったらだいぶ怖い状況のはず。フロントガラスに「九大 アートホテル行き」とか出しておくとよいかもしれない。

- 駅のロータリーで長いこと待つと怒られる。あとドライバーが車を離れるのはいかん。送迎は遅めに行く。彦根駅は東口のほうがロータリーが広い。

- 帽子ない人がいた。

- 応援団が鈴嶋をゆうだいって言ってた。テレビクルーも混乱したんじゃないか。

1年間を振り返って

融合基礎工学科(昔のエネ科)にいたので今年の2月末まで筑紫に住んでいました。したがって今年は大きな作業以外はあまり関与していません。班長代の時点でこうなるのは分かっていたので、とにかく資料を書いて残しました。設計・パイロット・脚・主翼の資料すべて合わせて130ページ以上になりました(バカは話が長い)。

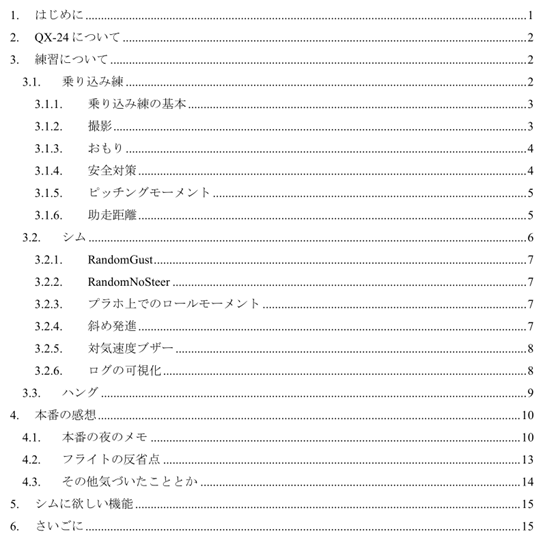

実は今年のパイロットにもほぼ指導はしておらず、15ページの資料渡して一回だけシムを一緒にやっただけです(目次は下の写真の通り)。

ハングは完全に川野さんに任せていました。さすがに1年生だったので時々作業場で会ったときに「どんなフライトしたい?」「シムでどういう条件で伸びる?」「高度何mぐらいで頭上げ始めてる?」とか聞いて喋ってもらっておかしいこと言ってないかの確認は一応していました。多分だけど資料ちゃんと読んでくれていたと思うし、緊張でどうにかなる人じゃないので特に心配はしていませんでした。ハングも僕よりよっぽど上手いし。フライトの映像見た感じ、去年の

- 中盤の速度超過

- ピッチダウンで水面に近づくことによる地面効果の逆効き

を改善しようというのが見て取れたのですごいなと思います。ちょっとやり過ぎたのと若干向かい風成分があったので記録は伸びませんでしたが。一機前の鳥科が二段上反の機体で左に流れていたので、左に振って出るか真っすぐ出て左ラダー打てばもう少し伸びたかなという気がします。ただこれは他チームの機体の状況によるので、他チームの設計と仲良くなって信頼できる奴かどうか見極めることと、バルサ飛行機をたくさん飛ばしてどういう形の飛行機がどういう飛び方をするかを知ることが必要です。

最後の1年に向けて

今年から部内のノウハウを記録するツールとしてnotionが導入されました。これからは

- 自分が持っているノウハウを全て残すこと

- notionの使い方を考えて引き継いでいく体制を確立すること。

を目標にしたいと思います。森さんが23の振り返りで、口伝と資料の両方が必要みたいなことを書いていました。口伝は一緒に作業しないだけでそこで途絶えます。設計など一人で進める作業はこれが起こりがちです。だからうまく回っている今の状態のノウハウを消えない形で残さなければなりません。また、読みたくなるような資料を書けるかどうかも重要だと思っています。今は60人弱で琵琶湖に乗り込むような大所帯ですが、これから作業場が移転する可能性があることですし、またコロナのような事態があるかもしれないし、書類で何年も落とされるかもしれないし、ちょっとしたことが引き金となっていつ人数が急減してもおかしくないと思っています。だから、いつか何十年後かにこのチームが鳥コンに参加できないような状態になったとき、一人か二人、熱意のある後輩がデータベースを見つけて、再び鳥コン出場を目指す勇気になるような資料にしたいと思います。

今後も九大鳥人間チームをよろしくお願いいたします。